再生可能エネルギーの歴史と未来|再生可能エネルギー・新エネルギー|スペシャルコンテンツ|資源エネルギー庁

TOPICS

太陽光発電により、人工衛星が動いていることを知っていますか?再生可能エネルギー(再エネ)によって、私たちの生きる社会を持続可能にすること――。それは、私たちが思い描いてきた未来であり、日本人が挑戦し続けてきたテーマです。日本はかつて再エネ大国でした。1950年代、日本のエネルギー自給率は58%(現在はわずか8%)で、その大きな部分を水力が占めていました(日本における水力発電の位置づけについては 「水力発電は安定供給性にすぐれた再生可能エネルギー」でご紹介しています)。今回は、近年話題の中心になっている太陽光発電などを中心に、日本における再エネの歴史とこれからについて見てみましょう(なお、風力発電については後日、別の記事で特集する予定です)。

1.日本における再エネの黎明期

オイルショックから生まれた「サンシャイン計画」

日本における本格的な再エネの取り組みが始まったのは、1974年。きっかけとなったのは、改組しながら2000年まで国家プロジェクトとして進められることとなる「サンシャイン(SS)計画」でした。この一大プロジェクトが進められた背景には、前年の1973年に起きた、第一次オイルショックがありました。エネルギーを中東の石油に依存していた日本では大きな混乱が起き、安定的なエネルギーが求められるようになったのです( 「石油がとまると何が起こるのか? ~歴史から学ぶ、日本のエネルギー供給のリスク?」参照)。そこで、石油だけに頼らないエネルギーの長期的な安定供給の確保を目指す「サンシャイン計画」が、当時の通商産業省(現・経済産業省)主導のもと、産官学の力を結集して進められました。枯渇しないクリーンなエネルギーの活用技術を開発するという目標を掲げたもので、主な対象となったのは、太陽光発電、地熱発電、水素エネルギー、石炭の液化・ガス化です。また、風力発電やバイオマスエネルギーの研究なども、「総合研究」として進められました。1980年には、サンシャイン計画の推進機関となる「新エネルギー総合開発機構」、現在の「新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)」が設立されます。さらに同年10月には、「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」、いわゆる「代エネ法」が施行され、再エネ研究の基盤がつくられました。

日本における太陽光発電の技術開発のはじまり

太陽光発電において昔も今も重要となる課題は、低コスト化と高性能化です。サンシャイン計画が始まった1970年代の太陽電池製造コストは、1Wあたり数万円という高いものでした。そこでサンシャイン計画では、100分の1以下の価格、1Wあたり100円まで低下させることを目標に据えました。この計画を契機に、日本国内で、太陽光発電の技術開発がスタートします。当時の主要な素材であった結晶シリコンはもちろん、大幅なコストダウンが可能となるアモルファスシリコン太陽電池など、さまざまな種類の太陽電池に関する原材料や構造、量産技術などの研究が進められました。利用促進のための施策も実施されました。1980年創設の「ソーラーシステム普及促進融資制度」はそのひとつで、個人が住宅にソーラーシステムを設置する際、設置資金の融資が低利で受けられる支援制度です。この制度は1996年度まで続き、融資件数は累計で27万4000件になるなど、太陽光発電の一般家庭への普及を促しました。

地熱発電・風力発電などの技術開発のはじまり

サンシャイン計画のもと、ほかの再エネについても研究が進められました。地熱発電については、1980年から全国の72地域で資源調査が実施されました。その結果、秋田県上の岱、福島県柳津西山、鹿児島県大霧、鹿児島県山川、東京都八丈島に発電事業が行われることとなりました。1996年には、地熱発電設備50万kWを達成しました。風力発電については、1981年に国内初の100kWという大型風車の開発が始まり、1982年から実証実験がスタート。また1991年には、国内で初めてのウインドファームの実証実験が青森県竜飛岬で行われました。

一方、ヨーロッパなどに比べると日本は地形などの問題から風力発電に適さないのではないかという議論もあり、MW級の次期大型機の開発を目指して、まずは日本の風の状況を把握しようと風況調査を実施。1994年に「風況マップ」を作成しました。さらに、風力発電開始当初は、台風や落雷で風車が破損するケースもあったため、2005年から2008年にかけて、NEDOにより「日本型風車発電ガイドライン」が策定され、日本特有の自然条件に適合する風車のあり方が定められました。

一覧に戻る

2.再エネ普及への取り組み

環境保護も視野に総合的な政策がスタート

サンシャイン計画は、1993年、省エネルギー技術の研究開発を目指す「ムーンライト計画」と統合して、「ニューサンシャイン計画」に改組されます。この頃、地球温暖化問題がクローズアップされ始めており、代替エネルギーや省エネに関する取り組みは、温室効果ガスを削減する効果もあることから、環境問題に対しても有効だとみなされました。そこで、エネルギーと地球環境保護という2つの目標に取り組む計画として改められたのです。1994年には、総合エネルギー対策推進閣僚会議で「新エネルギー導入大綱」が策定されました。これは、国全体として再エネを含む新エネルギーにどのように取り組むかという指針を示したものです。この大綱で初めて、再エネを含む新エネルギーや、コージェネレーションなどエネルギーの新しい利用方法を、国として積極的に導入すべきであるという指針が明確に示されました。1997年、京都議定書が策定された年には、「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(新エネ法)」が施行。太陽光発電、風力発電、地熱発電、バイオマスエネルギー、天然ガスコージェネレーションなどの新エネルギー導入促進がさらに加速することとなります。

太陽光発電の普及の取り組み

再エネの中でも、技術開発により低コスト化と高効率化が図られた太陽電池は、さらなる普及に向けた取り組みが図られます。その一助となったのが、電力の買い取り制度です。1992年の「太陽光発電による余剰電力の販売価格での買電制度」で、電力会社による自主的な取り組みとして始まりました。太陽光発電が需要を上回って発電した場合に、余った電力を、一般家庭向けの電力販売価格と同じ値段で電力会社が買い取るというものです。余剰電力を売ることができれば、太陽光発電設置にかかったコストをより早く回収できる可能性があることから、太陽光発電設置の促進につながりました。この買い取り制度を実現するためには、発電から送電・配電にいたるまでの電力網「電力系統」に、太陽光発電を接続することが必要になります(系統連系)。こうした連系を可能にするしくみやガイドラインづくりが、1992年から1993年にかけて行われました。また、太陽光発電を設置する住宅には、補助金も交付されることとなりました。こうしたさまざまな取り組みにより、一般家庭での太陽光発電の導入がだんだんと進みはじめました。それまでの再エネの世界は、欧米中心、風力主流でしたが、これらの施策の結果、1900年代末から2000年代初頭にかけて、日本は太陽光発電導入量および太陽電池生産量で世界一の地位を獲得するまでにいたります。2000年代初頭には、日本は世界の太陽電池の50%以上を供給する世界最大の生産拠点となりました。一方、風力発電についても、1980年代~1990年代に、設備の大型化や市場の拡大が進み、発電コストが大幅に低減します。詳しくは、また後日ご紹介する予定です。

一覧に戻る

3.再エネの定着と利用拡大への取り組み

世界に定着し始めた太陽光発電

こうして太陽光発電に関して世界トップクラスとなった日本ですが、2000年代も半ばを過ぎる頃になると、環境問題への注目の高まりもあって、世界各国の再エネ技術開発や導入拡大の取り組みが加速します。技術面では、2000年代後半に、太陽電池技術のコモディティ化が起こりました。2010年代に入ると、世界の太陽電池の生産拠点の主力は先進国から中国・台湾など東アジア圏へと移ります。

世界の太陽光発電の発電コスト推移

(出典)Bloomberg new energy finance ※為替レート:日本銀行基準外国為替相場及び裁定外国為替相場 (2017年5月中において適用:1ドル=113円、1ユーロ=121円)

利用面では、ドイツのシュレーダー政権が、再エネへと大きく舵を切り利用を拡大していきました。また太陽光発電については、コモディティ化にともなう価格低下が急速に進んだことで、発電市場も先進国から途上国へとシフト。特にアジア諸国では、経済発展にともなって電力需要が急激に増大し、再エネ導入が積極的に進められるようになりました。

「FIT法」で再エネ導入量は急速に増加

再エネをめぐる潮流が大きく変わる中、日本でも再エネ利用をさらに拡大するための政策が打ち出されていきます。2009年、太陽光発電の余剰電力の買い取りが、電力会社に義務付けられることとなりました。また、買い取りにかかるコストについては、電力料金に上乗せすることで、電気を使用する一般市民に広く負担してもらうことになりました。これは、国民が全員参加することで、太陽光発電の普及拡大を図り、低炭素社会を実現しようとする方針のためです。さらに、太陽光発電に限らず、さまざまな再エネの普及拡大を支援する制度が打ち出されます。それが、2012年からスタートした「固定価格買取(FIT)制度」です。FIT制度は太陽光発電だけではなく、風力、水力、地熱、バイオマスを対象としています。これにより、投資家も巻き込んだ「売電事業」が急速に拡大しました。たとえば、太陽光発電はFIT制度が始まるまで住宅用システムが中心でしたが、FIT制度開始後はメガソーラーなど大規模発電の設置が相次ぎ、発電事業の新しい市場が拓けたのです。導入量を見ても、FIT制度が与えたインパクトの大きさがわかります。FIT制度開始前の太陽光発電の累積導入量は約5GWでしたが、開始後の2017年3月末には約39GWにもなりました。ただ、再エネの急激な導入拡大はさまざまな課題も生じさせることとなったため、2017年4月、制度の改訂が行われました( 「FIT法改正で私たちの生活はどうなる?」参照)。

一覧に戻る

4.基幹エネルギーとしての再エネのこれから

再エネは従来エネルギーと同じコストに

IEA(国際エネルギー機関)によれば、2016年の太陽光発電と風力発電を中心とする再エネへの投資は2416億円と、2015年から2年連続で従来型エネルギーへの投資額を上回りました。再エネ発電コストはますます低下を続けており、世界では、kWhあたり1.8セントを切る価格で太陽光発電による電力供給契約が成立するケースも登場しました。世界のトップランナーでは、いまや従来の電源と同レベルの発電コストが実現しているのです( 「再エネのコストを考える」参照)。

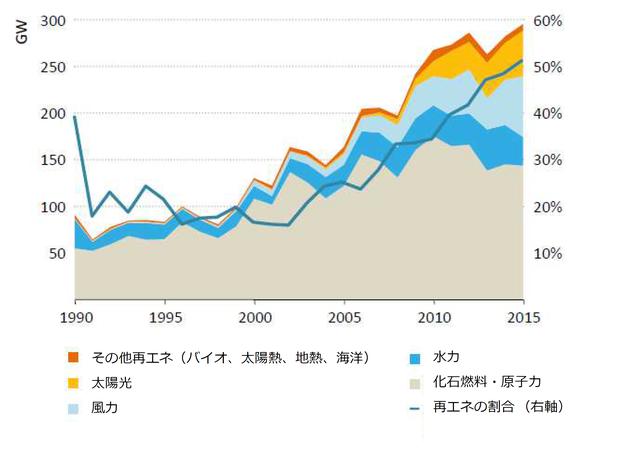

世界の各年の発電設備導入量、再生可能エネルギーの割合の推移

(出典)IEA WEO2016

日本における再エネのこれから

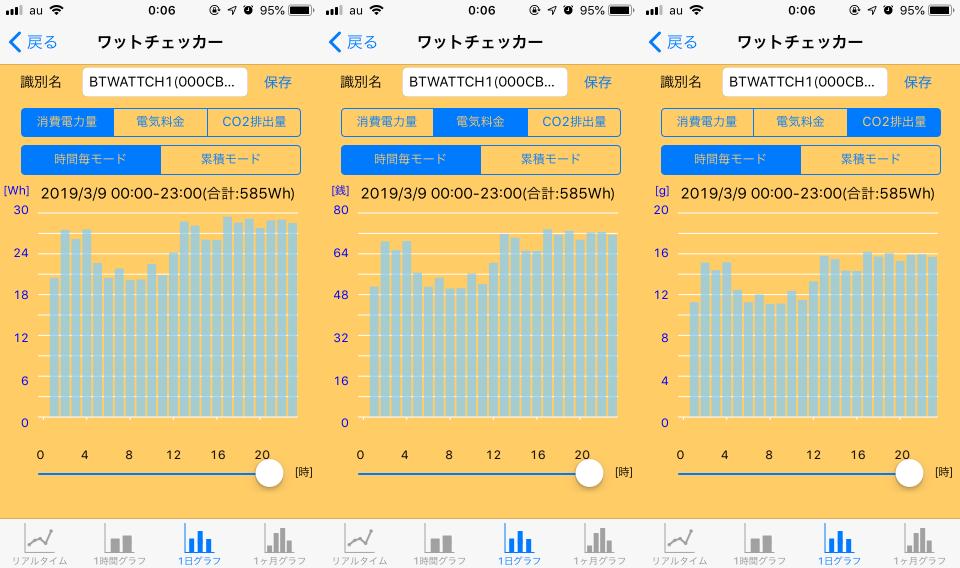

日本でも、再エネ発電コストは年々低くなっています。しかし、海外に比べるとまだまだ高く、低価格化に向けた技術開発や、規制改革などが必要です。太陽光発電については、次世代の再エネを見据えつつ、より変換効率の高い太陽電池の開発と低コスト化などが支援されています(「変換効率37%も達成!『太陽光発電』はどこまで進化した?」参照)。また、再エネは基幹エネルギーになりつつあるものの、太陽光や風力の発電量は天候に左右される不安定なものです。そのため、発電量と電力消費の予測にもとづいた需給調整や、蓄電池などを利用した電力調整機能を備えることが必要となります。こうした技術研究を促進する政策も実施されています。一方、昼夜を問わず安定した発電が可能な水力や地熱は(「知っておきたいエネルギーの基礎用語 ~地方創生にも役立つ再エネ『地熱発電』」、一定量の電力を低コストで安定的に供給できる「ベースロード電源」として期待されています。ただ、これらは長いリードタイム、多大なコストなどの課題があります。そこで、水力については既存施設の効率化や中小規模発電設備の開発促進などが、地熱発電については開発資金の支援や開発効率化のための技術研究などが行われています(「地熱という恵みをエネルギーとして活かしていくために」参照)。さらに、これからの世界の再エネ産業の拡大を見据えて、途上国市場を中心とした海外展開も強化していく必要があります。二国間クレジット制度(「『二国間クレジット制度』は日本にも途上国にも地球にもうれしい温暖化対策」参照)では再エネ発電事業も対象となっており、こうした支援制度が、日本の再エネ事業の世界市場展開への後押しとなることが期待されます。再エネは、私たちのこれからの生活に欠かせないエネルギーであり、なおかつ、エネルギー資源を持っていない日本が国際的にイニシアティブをもって活動し貢献できる分野です。さまざまな政策を通じて、技術開発と利用促進の二面を支援し、再エネの普及拡大を図っていきます。

お問合せ先

記事内容について

省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課

スペシャルコンテンツについて

長官官房 総務課 調査広報室