柏倉隆史にmabanua、石若駿も集結! RM jazz legacyのリーダー守家巧が挑んだピアノ・トリオとジャズ×レゲエの新しい方法論 守家巧 Espoir Key of Life+(2016)

DETERMINATIONSなどレゲエの世界で活躍していたベーシストの守家巧が、〈ジャズとレゲエの融合〉を掲げて2012年に結成されたRUMBA ON THE CORNERを皮切りに、東京のジャズ・シーンを掻き回している。なかでも特筆すべきは、彼がリーダーを務めるRM jazz legacyだろう。同ユニットのプロデューサーを務めるDJ大塚広子と共に、これまで意外と繋がる機会の少なかった日本の精鋭ミュージシャンを召集。2015年の初作『RM jazz legacy』は海外からも賞賛の声が届き、さらには〈フジロック〉や〈Blue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN 2016〉といった大型フェスへの出演も果たすなど、現行のジャズ・シーンにおける起爆剤となっている。

そんな進境著しい守家の初リーダー作『Espoir』は、なんとアコースティックのピアノ・トリオ編成による録音。全編がラヴソングで構成されており、リアーナやシャーデー、サム・スミス、ボブ・マーリー、ドアーズなどカヴァーのセレクトも興味深いが、何より驚かされるのが豪華なプレイヤー陣だ。RM jazz legacyでもお馴染みのmabanuaから石若駿、藤井伸昭、さらにtoe/the HIATUSの柏倉隆史まで、日本を代表する実力派ドラマーたちが集結。そこに坪口昌恭、Kan Sano、平戸祐介(元quasimode)といった凄腕ピアニストを各曲に加えた夢のような編成は、守家にしかできない離れ業だろう。それぞれの個性を知り尽くしたうえで、時に実験的な組み合わせにもチャレンジする批評的な視点と、長年培ってきたレゲエの方法論が合わさることで、世にも珍しく刺激的なアルバムがここに完成した。守家がこのトリオとめざしたのは、一体どんなサウンドだったのか。本人に話を訊いてみた。

JAZZ Jazz※全曲試聴はこちら

ジャマイカ音楽が身体に刻まれた、自分なりのベースを見せたかった

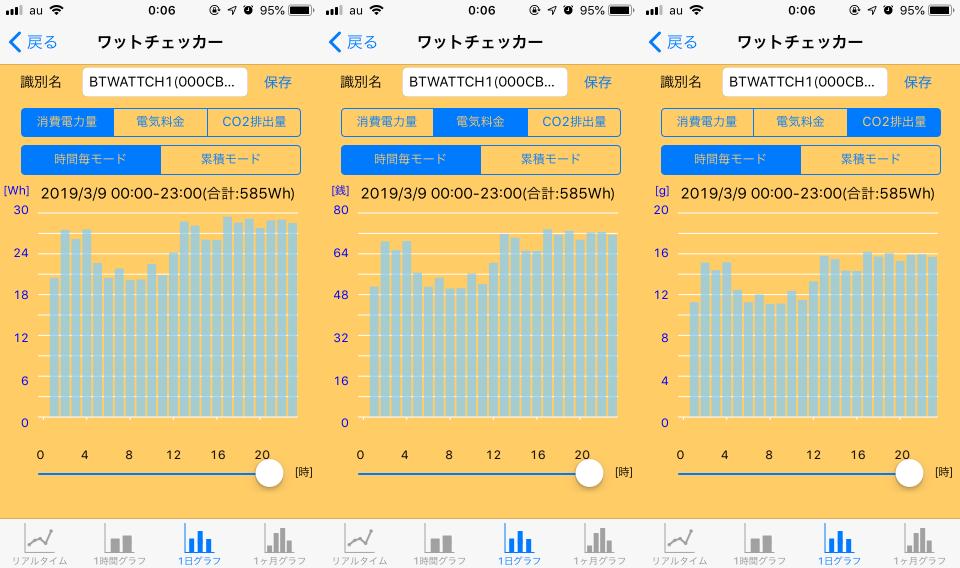

――『Espoir』を聴いたとき、まずは特殊なミックスに驚いたんですよ。特にベースの音なんて、かなり低いところで鳴っているじゃないですか。

「ウーファーが効いてるサウンドシステムで聴いたら、イヤフォンで聴こえないところも鳴るようになってますね。俺はやっぱりレゲエやダブが好きだから。ジャー・シャカのサウンドシステムなんて衝撃だもんね。DRY & HEAVYのライヴもそう。全身で低音を浴びる感じが気持ちいいじゃないですか。このアルバムはピアノ・トリオで、アコースティックのベースを弾いているけど、レゲエ特有の身体に響いてくるベースの低域を出したかった。最初はオーソドックスなピアノ・トリオらしいミックスだったんだけど、〈もっと低いところで鳴らしてください〉と頼んでローエンドを出してもらって」

ジャー・シャカのライヴ映像――ベースの輪郭がハッキリしていない感じもわざとですか? ベースの音は広い帯域で出ている感じですよね。フレーズを聴かせるミックスじゃない。

「そうそう。低域を発生させている。そういう感じを大事にしてるね。鳴らした音を聴かせるベースじゃなくて、身体で感じさせるベースというのもダブのやり方だし」

――他の楽器のミックスも、ジャズの王道的なやり方じゃないですよね。

「もちろん。ヒップホップのミキサーにやってもらったので、ドラムの鳴りもその低音に合わせてもらっています」

――ベースの音色や音域って、現代のジャズで特に重要視されていますよね。そのために音を潰したシンセ・ベースを弾いたりする人も最近増えているけど、そういうサウンドをダブ的な発想のミックスを使って、アコースティックのベースで出しているのがおもしろい。

「このアイデアのもとになったのはブレインフィーダーなんですよ。フライング・ロータスがプロデュースしたオースティン・ペラルタの『Endless Planets』なんて、物凄く低域が出ている。初めてレコード屋で聴いたときに驚いたよね。ジャズのアルバムで、あんなにベースを鳴らしているのはショックだった」

オースティン・ペラルタの2011年作『Endless Planets』収録曲“The Underwater Mountain Odyssey”――ブレインフィーダーだと、カマシ・ワシントンもそうですよね。音がいいと言うよりも、音の鳴らし方のセンスがいい。いろんな楽器が気持ちいいところで鳴っている。そう考えると、プレイ自体が目立っているわけじゃないけど、鳴らし方や響かせ方の部分で、守家さんのベースがこのアルバムの柱になっている感じがします。

「そこで自分なりのものを見せたかったというのはありますね。俺はジャズのベーシストじゃないし、ジャマイカ音楽から洗脳を受けていると言ってもいいくらい身体に刻まれているから。レゲエには、レコードで聴いてベースの音程を取ろうとしても、どこで鳴っているのかわからなかったりするくらい極端なものもあるんですよ。そういう部分を自分のアルバムでは試してみたかった」

――実は『Espoir』を聴いて、通じるところがあるように思ったのがロバート・グラスパーの『Covered』なんです。あのアルバムは楽器のバランスがすごく不自然で、ドラムが前のほうでシャープに鳴っている一方で、ベースはかなり後ろでモコモコしている。しかも、ドラムのスネアだけ異常に鋭かったり、バスドラが異常に低くて太かったりして。あれはもう、ダブの発想かというくらいエクストリームなミックスですよね。

「実は、あのアルバムには俺もかなり驚いたんですよ。CDもアナログも両方買って、確認してみたもんね。彼らはヒップホップ的な感覚でそれをやっているんだろうけど、俺はレゲエからの影響で。同じことをやっているわけじゃないのに、偶然近いアプローチになった感じもあるというか」

ロバート・グラスパーの2015年作『Covered』収録曲“Reckoner”モンティ・アレキサンダーのテイストを求めているのかも

――今回のアルバムにはかなり豪華なメンバーが集まっていますけど、プロジェクトを始めようと思ったきっかけは?

「もともとジャズが好きだったからピアノ・トリオに憧れがあって、いつかアコースティックのピアノ・トリオ編成でアルバムを作れたらというのはずっと思ってたんです。それで、RM jazz legacyもやったし、俺もいまだったら作れるなと思うようになって、実際に動きはじめました。ただ、編成はピアノ・トリオだけど、曲のフォームとしてジャズはそんなに意識していないんですよ。関わってくれた人たちの演奏から(そういうニュアンスも)出るだろうとは思ったけど、ジャズのピアノ・トリオのサウンドを作ろうという意識ではなかったですね」

RM jazz legacyの2015年の〈フジロック〉のライヴ映像――RM jazz legacyでもいろんなドラマーを起用していましたけど、この『Espoir』では4パターンのトリオによる演奏が収録されているのが興味深いです。

「最初は3パターン(の組み合わせ)だったんですよ。石若くんと坪口さん、mabanuaくんとKan Sanoくん。あとは柏倉くんと坪口さんですね。それで後から、平戸くんもいろんなところで名前を聞いていたので、この機会にやってみようかなと誘ってみて。そこから平戸くんが藤井さんを連れてきてくれて、今回の編成になったんです」

――なるほど。では、キャラクターの異なる3人のピアニストと4人のドラマーについて、それぞれ訊かせてください。まず坪口昌恭さんはRM jazz legacyのレギュラー・メンバーというのもあって、近年は共演する機会も多いですよね。

「坪口さんは僕らから見ても間違いなくジャズ・ピアニストなんだけど、エレクトリックなジャズもやっているし、ジャズ以外にもいろんな音楽への造詣が深い。だから変わったアイデアもおもしろがってくれるし、好奇心が旺盛なんですよ。でも同時に、ジャズというジャンルを深く意識している人なんですよね。そこがおもしろい」

守家、坪口昌恭、芳垣安洋(ドラムス)によるRM jazz legacy Trioのライヴ映像――Kan Sanoさんは意外な人選でした。

「Kan Sanoくんはジャズの要素も感じたけど、打ち込みもやったり、ポップスやダンス・ミュージックの仕事もたくさんしているから、アコースティックで(ピアノを)弾いても音色がポップなんですよ。一緒にやってみて驚いたのは、そういうピアノの鳴らし方ですね。普段はエレクトリックで音響的なアプローチも多いけど、アコースティックになってもそういうイメージで鳴らしているのかなって思うときがある。あと、打楽器的にピアノを弾くところもいいんですよ。ハーモニーやメロディーの置き方にしても、ジャズのみに留まらないセンスを持っていて、こういうピアニストは他にいないですね」

――今回のアルバムのなかでも、Kan Sanoさんのピアノは特にモーダルですよね。個人的に、Kan Sanoさんのピアノには〈J-Pop〉というよりは〈和〉を感じます。

「ああ、確かに。僕は音色というか、譜面上では表せない味をすごく大事にしているんだけど、Sanoくんのピアノにはイイ感じの〈和〉な甘みがあるよね」

――それこそ、モンティ・アレキサンダー※も甘みが最高なピアノニストじゃないですか。ジャズ×レゲエをアコースティックでやるなら、甘いほうがいいのかもしれませんね。

※ジャマイカを代表する1944年生まれのジャズ・ピアニスト。スカの誕生に貢献し、ジャズ/レゲエ双方のファンに愛されている

「そういうので成功しているのはモンティぐらいちゃうかな? このプロジェクトを始める前に大阪のドラム&ベース・レコードという(ジャマイカ音楽を扱う)レコ屋に行って、〈ジャマイカのテイストを出したいね〉って店主の林正也さんと話をしていたときも、やっぱりモンティの話になったし。俺が求めているのはそういう感じなのかもしれない」

Kan Sanoのソロ・パフォーマンス映像モンティ・アレキサンダーがボブ・マーリー“Running Away”をカヴァーした2013年のライヴ映像――平戸祐介さんは、一緒にプレイしてみてどうでしたか?

「ヴォーカリストの市川愛さんが平戸くんとデュオでやっている音源が良かったんですよ。quasimodeの頃から知っていたけど、グランドピアノを弾いてるその音源は俺が持っていたイメージとまったく違っていて、いい意味で裏切られたというか。彼もジャズをきちんと学んできた人だから、その部分がよく出ている。それで、ピアノ・トリオをやろうと思ったときに彼のことが浮かんだんですよ。会ったこともなかったんだけど(笑)」

――平戸さんがやっていたクラブ・ジャズも、ある意味ではメロディアスなグルーヴ・ミュージックと捉えられる気がして。その感じが出ているのもあって、3人のピアニストのなかでも、平戸さんの演奏は特にメロディーの輪郭がハッキリしているように思いました。

「俺は、聴いていてマッコイ・タイナーみたいなものを感じたけどね。そのへんが好きなんやなって」

――マッコイ・タイナーっぽさは、藤井伸昭さんがスピリチュアル・ジャズ経由のクラブ・ジャズ・ユニット・SLEEP WALKERに参加していた人なので、その2人の組み合わせから生まれた部分もあるかもしれないですね。マッコイ・タイナーの系譜に位置付けられるピアニストのジョン・ヒックスやジョー・ボナーにもメロディアスでメロウな側面がありますし。

「あー、なるほどね」

平戸祐介の2012年作『Speak Own Words』収録曲“Taxi Driver Theme”マッコイ・ターナーの73年のライヴ映像